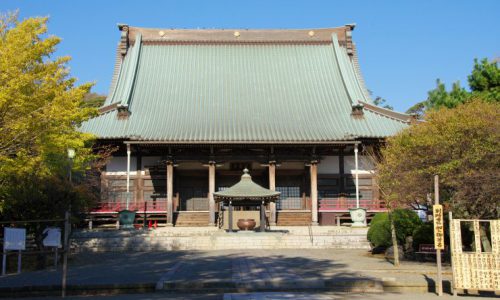

お墓の後ろ側や横に置かれている卒塔婆。

この卒塔婆は通常1メートルほどの長さがあるものが置かれていますが、お墓によっては半分程度の長さの小さいタイプが7枚置かれているところがあります。

短めの卒塔婆が7本セットになっている卒塔婆は、手厚く供養するための意味が込められているのです。

一般的な卒塔婆は「板塔婆」

卒塔婆は亡くなられた方の、追善供養のために立てられています。

生前の間に卒塔婆を立てるのは仏教において、善行となり自身の功徳を積むための行いとされているのです。

お墓で一般的に見かけることが多い、1メートルほどの卒塔婆は「板塔婆」と言い、法要やお盆、お彼岸などの節目の際に用意されています。

七本塔婆とは

七本塔婆(しちほんとうば)は、故人の初七日から四十九日までにある、それぞれ7回の法要で用いる塔婆です。

仏教では亡くなられた方が四十九日を迎えるまでに、7日ごと閻魔大王さまから生前の行いに関して裁かれ、四十九日のときに来世など今後の行き先について判決が言い渡されるのです。

そのため、四十九日までの間、生きている者が卒塔婆を立てて善行を持ち、それを亡くなられた方の善行にするため、7本の卒塔婆が立てられてきました。

四十九日の判決が下る日を「忌明け」と呼ばれており、この期間は亡くなられた方のことを想い、追善供養として7日ごとに卒塔婆をお供えしてきたのです。

しかし、今は葬儀が終わった後に納骨をする家もあれば、四十九日や一周忌に合わせてお墓に納骨する家も増えてきました。

そのため、お墓にではなく卒塔婆をお骨が安置されている自宅に置くケースも多いです。

さらに地域によっては、7日が経過するごとに七本卒塔婆を一つずつ裏返したり、引き抜いていったりするところも。

こうしてお墓から抜いた卒塔婆は、お地蔵さまにお供えする地域もあれば、お焚き上げをするなどさまざまな違いがあります。

七本卒塔婆の形について

七本卒塔婆は、通常の板塔婆をお墓の塔婆立てに7本並べて立てるタイプが基本です。

また、扇状になっていて塔婆自体が一つにまとめられているタイプも。

七本全てをお墓の後ろに立てるとスペースがないお墓も多いため、40~50センチ程度の短くコンパクトにした塔婆が使われるのが一般的。

それぞれには故人の梵字や戒名が書かれ、基本的に右から初七日、二七日、三七日、四七日…と、七七日(四十九日)、と立てられるものが多いです。

<まとめ>

仏教では四十九日を迎えるまでの間、故人の魂はあの世とこの世をさまよっていると考えられています。

四十九日目に、来世への行き先が決められる大切な時期ですので、遺族は亡くなられた方が無事極楽浄土へ旅立つことができるよう、追善供養として七本卒塔婆が立てられるのです。

現在は自宅にお祀りするケースが多いですが、その後の卒塔婆をどうするかは、四十九日法要の際にご住職様へ確認するのが良いでしょう。