突然ですが、「大理石」と聞くとどのようなイメージが頭に浮かびますか?

見た目が美しいだけでなく、高級感がある石と感じている方が多いのではないでしょうか。

お墓の建立に際し、この大理石を使いたいと希望する方がいらっしゃいますが、同時にあまり見かけないことから、建立できるのか心配に思う方も。

そこで今回は、どうして日本では大理石のお墓が少ないのか、その理由をご紹介いたします。

大理石ってどういう石?

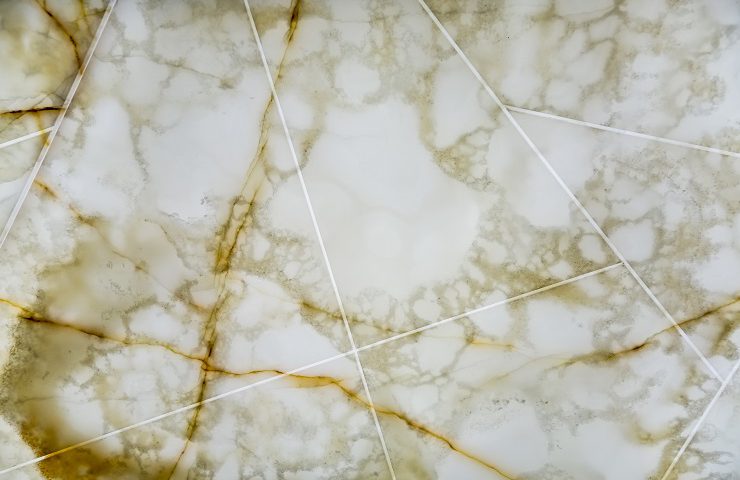

大理石は石灰岩からできた石であり、この石灰岩が熱を受けて変形し、その後圧力を受けて結晶化したものです。

一度変性した石であることから、マーブル模様の美しい見た目になるのが特徴です。

この見た目を活かして、世界中で古くから彫刻などの美術品、建築物などに幅広く使われてきました。

一口に大理石と言っても、色合いが異なるものやマーブルではなく縞状の石などさまざまな種類が存在します。

たとえば、その中でもイタリアで採掘される白大理石は、あのコロッセオにも使われている歴史ある石材。

他にも、ギリシャのパルテノン神殿など名のあるヨーロッパの建築物に用いられてきました。

大理石のお墓は建てられないの?

そもそも、大理石を使ったお墓はそこまで珍しいものではありません。

特にキリスト教のお墓など洋型墓石では古くから採用されてきた石材であり、ヨーロッパでは今も大理石でできたお墓が数多く建てられています。

それに対し、日本では御影石を使った墓石が一般的。

大理石は柔らかいことから加工がしやすく、彫刻を施すのに適した石ですが、御影石は硬く加工がしにくい分耐久性に優れています。

日本で建てられてきた和型墓石は、海外のお墓のように繊細な彫刻をあまりしないことから、大理石の柔らかさよりも御影石の耐久性が支持されてきました。

また、大理石は主成分が炭酸カルシウムでできており、材質が柔らかいことから酸に弱いです。

そのため、屋外で酸性雨にさらされることで風化が進み、大理石ならではの光沢が失われやすいという弱点も。

酸で大理石の表面が溶けてザラザラとした質感になれば、そこに汚れやコケが付着しやすくもなります。

ヨーロッパではお墓の表面の劣化をそこまで気にしない傾向がありますが、日本では古くからお墓の傷みを気にして耐久性のある石が好まれてきました。

その結果、日本で見かけるお墓の多くが、御影石を使ったものなのです。

大理石のお墓を建てる際の注意点

御影石を使ったお墓が多い中でも、大理石のお墓が全くないわけではありません。

そのため、もし大理石のお墓を建てたいとなったら、表面の傷みが進まないよう撥水材などコーティングなどで耐久性を高めるのがおすすめ。

また、汚れが落ちにくくなる前に、こまめにお墓参りに行くことも大切です。

<まとめ>

近年お墓のデザインが多様化している中で、大理石でお墓を建立したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

御影石と比べ、こまめなメンテナンスが必要という弱点はありますが、大理石ならではの美しいマーブル模様は、個性を出したい人におすすめです。

あえて劣化の風合いを楽しむという考え方もありますので、興味のある方は一度石材店へ相談してみてはいかがでしょうか。