お寺の敷地内で、縦に長い卵のような石が乗ったお墓を見かけたことがありませんか?

この卵型のお墓は「無縫塔(むほうとう)」と言い、別名「卵塔」とも呼ばれています。

今回はお寺で見かけることがある卵型のお墓、「無縫塔」とは一体何なのか、その歴史や構造についてご説明いたします。

無縫塔とは?

無縫塔(むほうとう)とは、お寺の僧侶のお墓として建てられたものです。

民間霊園では見かけることがまずありませんが、お寺には複数の無縫塔が並んでいるところもあります。

また、塔身部分が長い卵のような形をしていることから「卵塔」と呼ばれることもあり、無縫塔が並んでいる墓所を「卵塔場」と呼びます。

無縫塔の歴史

平安時代までは、お墓と言えば「五輪塔」が基本でした。

しかし、鎌倉時代に入ると宋で流行したお墓の形として、この卵型の無縫塔が禅宗の僧侶から持ち込まれました。

それ以後、禅宗の高僧のためのお墓として建てられることが増えていき、鎌倉時代以降は数多くの無縫塔が見かけられるようになったのです。

やがて江戸時代に入ると、この無縫塔は禅宗の僧侶だけでなく宗派問わずさまざまな人のお墓に使われるようになりました。

大きな卵型の塔身は安定感があり、堂々としていながらどこか優しげな印象のお墓です。

現在はお寺の墓地に無縫塔が並んでいる場所があれば、歴代のお寺の住職のお墓であることがほとんどです。

無縫塔の構造

無縫塔の構造は、私たちにおなじみの和型墓石とは少々違いがあります。

一つは基礎の上に蓮の花のような請花があり、その上に長い卵の形をした塔身を乗せているデザイン。

そしてもう一つは基礎の上に六角や八角の中座(竿)があり、その上に請花、塔身が乗っています。

ちなみに竿がない形式の無縫塔の最古は京都の「大徳寺」にあり、1227年ごろのものと推測されています。

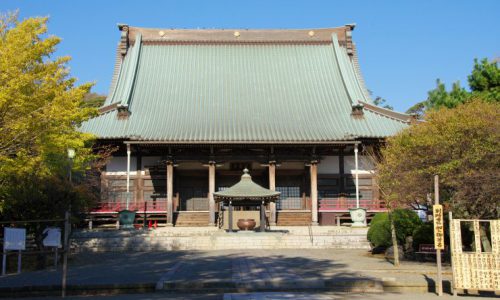

竿がある身長の高い無縫塔は「泉涌寺(せんにゅうじ)」にあり、今でも合計45基もの無縫塔を見ることができますよ。

この独特の卵型のデザインは、仏教の「宇宙の根源は無念無想」の考えからきていると言われています。

すべてをつなぎ合わせると最終的には卵のような形になるとの仏教の思想を、お墓で再現したとの説が有力。

また、五輪塔の「空輪」の部分を細長くデザインしたものという説もあります。

<まとめ>

京都の泉涌寺には、鎌倉時代からの無縫塔が40基あまりずらりと並んでいます。

国の重要文化財にも指定されており、その荘厳な姿はぜひ一度直接目にしたい観光スポットでもあります。

もしお寺で無縫塔を見かけることがあれば、ぜひ足を止めて歴代の僧侶の方々に手を合わせてみてはいかがでしょうか。