こんにちは。営業部の秋山です。

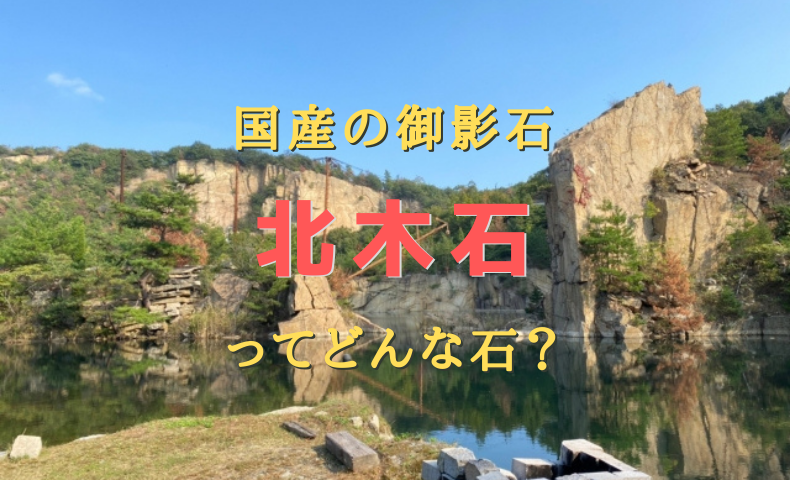

このブログでは様々な石についてお知らせしておりますが、最近は国産の石を使用して墓石を建てるという方は減ってきたように感じます。しかし今も「国産の石ってもう採れてないの?」などお問い合わせをいただくことも少なくありません。そこで今回は、岡山県笠岡市北木島で採掘されている花崗岩「北木石」について石のスペックはもちろん、産地である北木島についてや歴史、また北木石が使用された有名建築物についてお話していきます。

国産の稲田石については下記記事にて紹介していますので、ぜひ合わせてお読みください!

目次

北木石の特徴

北木石の産地は岡山県笠岡市北木島で、圧縮強度は147.00n/mm2、吸水率は0.320%で、白みが強い石です。

結晶の違いにより建築用や墓石用は区分されています。また石目によって中目・瀬戸赤・瀬戸白・錆石の4種類に分けられていたようですが、現在は中目が主流のようです。

北木石の歴史

北木石が採掘される北木島は「笠岡諸島」の中の一つで、周囲19.1km、面積は7.49k㎡ほどの決して大きくない島です。宮城県でいうと網地島くらいの大きさの島です。

人口は約700人で最近ではお笑い芸人さんの出身地として認知されている方も多いのではないでしょうか。

この北木島で採掘された北木石は大阪城の建造の際に、石垣に使用する石材を搬出したそうで、それから400年以上も採掘・加工を行っている「石の島」としてその産業文化が脈々と受け継がれています。

1950年代には機械化が進んだものの、北木島の石工職人たちは良質な石を求め、深く下へ切り進めていったため、現在「石切りの渓谷」と呼ばれる断崖絶壁のような足がすくむような姿の丁場になっています。

機械化が進んでも、効率的に採掘しなかったというのは石工職人たちの意地とプライドがあってこそで、それだけ石工産業も島に根付いていた証拠ですね。

しかし北木島の魅力は北木石だけではなく、「流し雛」という市の重要無形民族文化財に指定されている歴史ある行事や、レンタサイクルもあるので島の周囲をのんびりとサイクリングして自然を満喫できる場所でもあります。

北木島の流し雛は、和歌山県加太の浦の淡島明神信仰にまつわる行事として300年ほどの歴史があり、旧暦3月3日直前の日曜日に、北木島大浦地区で行われています。

毎年時期になるとツアーを実施。毎回大勢の方が参加され、女性の無病息災を願って船を沖に流します。

※流し雛とは、麦藁で作った「空船(うつろぶね)」に、桃の花や菱餅とともに、紙で作った雛を乗せ海へ流すことを言い、流したその年は無病息災でいられると言われる、女性の厄除け行事である。

『源氏物語』須磨の巻には、光源氏がお祓いした人形(ひとかた)を舟に乗せて須磨の海へ流すという著述があり、原型は遠く平安時代にさかのぼるといわれている。かつては全国各地で行われていた行事だが、岡山県をはじめ今ではほとんど姿を消したといわれている。

興味がある方は笠岡市観光協会やNPO法人かさおか島づくり海社のホームページでも紹介されていますので、ご参考に見てみてくださいね。

北木石を使用した建築物

北木石が使用された有名建築物はたくさんありますが、今回はその中でも重要文化財建築物をご紹介します。

・西宮砲台

兵庫県西宮市にある江戸時代末期の砲台跡で、高さ12m・内径17m・壁厚1.21mの石造堡塁です。文久3年(1863年)に大阪湾の海防のために建築が開始され、北木島から石材を海路運搬し、慶応2年(1866年)に竣工し、大正11年(1922年)に国の史跡に指定されました。

・日本銀行本店本館

東京都中央区日本橋にある日本銀行本店本館は、日本近代建築の父と呼ばれた辰野金吾が設計しており、ベルギー国立銀行を参考に明治29年(1896年)に竣工し、昭和49年(1974年)に国の重要文化財に指定されました。

・旧横浜正金銀行(現神奈川県立歴史博物館)

神奈川県横浜市にある旧横浜正金銀行は、明治建築界の三大巨匠の一人、妻木頼黄が設計し、明治33年(1900年)に着工、明治37年(1904年)に竣工し、後に東京銀行横浜支店となり、その後昭和42年(1967年)以降は現在の神奈川県立歴史博物館となり、昭和44年(1969年)に国の重要文化財に指定、平成7年(1995年)には敷地も含め、国の史跡に指定されました。

・東京駅丸の内駅舎

東京都千代田区にある東京駅丸の内駅舎は日本銀行本店本館と同じく、辰野金吾が設計し明治41年(1908年)に着工し、大正3年(1914年)に開業、昭和20年(1945年)の東京大空襲で屋根などの大半を失い、終戦直後から3階建てを2階建てに修復工事が行われました。その後、平成15年(2003年)には重要文化財に指定され、平成24年(2012年)には創建当時の姿に復原されています。

また丸の内駅舎に使用されたレンガを製造したのは、渋沢栄一が創立した日本煉瓦製造株式会社だったようです。

・明治生命館

東京都千代田区にある明治生命館は、東京タワーなどの鉄塔を多く手がけ耐震構造の父と呼ばれた内藤多仲が設計し、昭和9年(1934年)に竣工しました。平成9年(1997年)に昭和の建築物として初めて重要文化財の指定を受けた建築物でもあります。

北木石を使用した墓石

・豊臣秀吉

京都府東山区にある豊国廟(ほうこくびょう)に豊臣秀吉の墓所があります。麓から563段の石段を登った山頂に北木石を使用した五輪塔が建てられています。

豊国廟は豊臣秀吉の死後300年ほど放置されていたようですが、明治8年(1875年)の豊国神社の再建とともに整備が行われ、明治30年(1897年)には現在の五輪塔が建てられたそうです。

・東郷平八郎

東郷平八郎の墓所は多磨霊園にあり、今なお多くの著名人が眠っていますが、そのきっかけが東郷平八郎だったようです。当初別の霊園に埋葬予定だったそうですが、急遽多磨霊園に変わり、その後同じ墓地で眠りたいと多磨霊園の人気が高まっていったそうです。

<まとめ>

今回は、岡山県笠岡市北木島で採掘される北木石についてご紹介しました。安価な外国産の御影石によって現在は使用される方も減ってきてはいますが、採掘場の歴史を知るとまた違った見え方がしてきますね。スペックが良いから、なんとなく周りがそうだからとお墓を建てるのではなく、せっかく一生に一度のお墓づくりであれば色々と調べて吟味するのも良いと思います。

この記事へのコメントはありません。